2007年01月06日21:15

住宅への考え方、

記事の一番下に追加しました。

本物の価値ある住宅創りについて、

の考察その二

構造についての考え方

20年前は...

今まで建築に携わってきて考えていたことがあります。これまで約20年間自分の中での住宅のあり方が大きく変化しているということです。

つまり20年前にこれが最高だ。と考えていたものが、その5年後にはすでに古い物として、新しい物へと上書きされてしまっています。建物への想い、という物が常に上書きされ、変化しています。

建築業界でのこと

私は、家づくりの仕事に関わって、約20年になります。その間たくさんの家づくりに関わりました。住宅会社での現場監督、実家の工務店での大工の修行、職人としても、設計士としても、そういった違う立場で、建築を体験しました。

そんな中で自分の建築に対する考え方は、大きく変化しています。会社でサラリーマンの頃、現場監督として建築に関わっている頃、私もまだ若かったです。まだ20歳代でした。

そのころの考え方は、住宅をとにかく早く安く、正確に丁寧に仕上げることを考えていました。それは、それで間違いではなかったと思います。今でも間違いではないと思います。

「早く、安く、正確に」は物づくりの基本であると思います。そして、その目的のために、住宅を規格化すればより管理がしやすく、同じ品質の物がたくさん提供できるのではないか?そのように考え、会社といろいろ協議しました。

確かに多くの棟数をこなすことができます。品質もある一定の範囲に収まる程度にまでは、できます。

果たして、それが本当に本物の住宅づくりなのだろうか?と疑問に考えるようになりました。

こんなご家族がいたとしたら...

一つの例ですが。こういったお客様がいたとしましょう。

Aさん35歳、奥さん33歳と、子供さん2人の4人家族です。Aさんの仕事は、商社勤務の大変忙しい職場です。そんな激務の中現在のアパートから住宅を購入する決心をしました。

当然いろいろな住宅メーカーから、ビルダー、工務店、建設会社、等いろいろ検討しました。その結果、B住宅メーカーと契約することに決めました。

その理由は、保証内容も充実しているし、会社が大きいし、検査体制もしっかりしているし、すべてお任せできて、安心して任せることができそうだから。

しかも、忙しい自分にとって、打ち合わせ回数が少なく、ショウルームで一気に決められるのがいい。

と言うものです。

そして工事着工、完成引き渡し、Aさんは大変満足し、その住宅が気に入ってます。

そして、10年後、独立開業するために、勤めていた会社を辞めました。

新しい事業は、今までの商社での経験を生かし、個人輸入代理店です。事務所は自宅を増築、改修しました。事業は順調にいき、

そして10年後...Aさん55歳です。子供さんも独立し今では夫婦2人暮らしです。

木造2階建てで建てた家の2階部分の、子供部屋だった部分が、まるっきり空いています。でも、住むことにはあまり不便はありません。

2人暮らしにはチョット大きすぎる家かもしれませんが...。

そして、そんなときにAさんのご両親が、田舎暮らしは、不便で、自動車にも乗れなくなったから、生活に便利なAさんの家に住まわせて欲しい、と...部屋が空いているのだったら。なんとかして欲しいと...。

そしてAさんは、渋々、奥さんの了承をとり、ご両親と同居することに...。同居するために、足の悪い、お父さんのために、1Fのリビングと玄関を改築しました。

Aさん夫婦は2Fです。そして、2~3年たちました。

やはり、食生活面でご両親と舌があいません。しかも、台所廻りの使い勝手も違います。

Aさんは、奥さんのご要望で、2Fにミニキッチンを増築する羽目になりました。大変な工事です。

そして10年後Aさん65歳です。ご両親もお亡くなりになり。また夫婦2人暮らしです。

現在のお住まいの状況は、1Fが、増築した事務所、改築された、ご両親の部屋、2F改修工事された子供部屋。これから老後を迎えるAさん。この家に住み続けようかどうしようか迷っています。

Aさんは、田舎暮らしにあこがれています。自家菜園をやりながら、のんびり田舎暮らしがしたい。

でも、今のこの家どうしようか?誰か借りてくれる人がいれば、貸したいんだけど...。思い切って売ってしまおうか?どうしよう?

人生いろいろなことが起きます

さて、あなたならどうしますか?

そうですね、このように人生にはいろいろなことがあります。突発的な事故、病気、天災等数え上げたらきりがありません。

こういった状況にあなたはどのように対応しますか?

家を建てるときに、そこまで考える人はあまりいません。それが現状です。

若いときに35歳ぐらいから40歳ぐらいまでに家を購入する人にとっては、今が精一杯です。

「今を生きているだけで精一杯なのに、そんな20年.30年先なんてわかるわけがないじゃないか?」

そのような答えが返ってきそうですね。そうですね。その通りです。

だから、若いときに家を建てるのではなく、自分が年を重ねてから家を建てた方が、いいと思います。

そのために、私は、60歳からの住宅建築。を一つの選択肢として提案したいと思います。

それはどういったことでしょうか?

60歳からの住宅創り

60歳から価値ある住宅創りを始め、自分の終の棲家とすします。

そして、ご自分が寿命を迎えたとき、その価値ある住宅は、次の世代に引き継がれます。

そうなんです。引き継がれる住宅を造るのです。今までのように、自分だけの住宅、自分スタイルの住宅、自分の生活に合う住宅、ではなく、...

ご自分の住宅を、もうチョット社会のために貢献できるような住宅にしてみませんか?どうでしょう?

「そんな事できるわけがない、自分の苦労して貯めた金で、自分のための住宅を建てるのは、当たり前じゃないか、何をそんな訳のわからないことを...。」

お叱りの言葉もあるでしょう、でも、そんな考え方も一つの選択肢だと思い頭の片隅にでも記憶していただけたら幸いに想います。

引き継がれる住宅、持続可能な住宅創り、取り壊されるのではなく、引き継がれます。そしてそのまま生活の場となります。

引き継ぐのは、ご自分の身内のみではありません。その住宅の価値のわかる、本当に、本物の生活スタイルがわかる人に住み続けていってもらう。

そうなることにより、中古住宅市場が活発化し、スラップ&ビルドではなく、産業廃棄物が減る、効果も期待されます。

価値ある住宅創りとは

さて、価値ある住宅創りの、価値ある住宅とはどのように創るのでしょうか?

そうですね、そこが一番肝心です。住宅創りは、一人では出来ません。住宅のプロのアドバイスが必用です。その、住宅のプロとはどのような職業の人でしょうか?それは、...

住宅のプロとは

建築家、建築士、設計士、と呼ばれている人たちです。しかし、本当にこの人たちが、住宅のプロと呼ばれているのでしょうか?答えは....?

そうなんですね。今、建築家、建築士、設計士と呼ばれている人たちは、「能力が低い、身分も低い、収入も低い。」三重苦です。

そういった人が本当にプロと呼べるのか?

耐震偽装事件での姉葉氏に代表されるように、ごまかし建築士が案外多いのも事実です。こういった問題はまた別のコラムにて、意見を書きたいと想いますが、...

さて、住宅のプロとは、建築士以外にも、数多くいます。

それは、工務店、建設会社の現場監督さんであったり、大工さんの棟梁であったり、ハウスメーカーの工事部長であったり、パワービルダーの現場担当者であったり、それぞれの人がそれぞれの立場で、すばらしい能力を発揮している場合もあります。

そういった人たちもプロフェッショナルです。

時間をかけることが大切です。

そういった住宅のプロと一緒にパートナーとして価値のある住宅づくりを楽しむことが、人生においての大きなイベントになります。

「それじゃーいったい誰を選ぶんだよ?」

そんな声が聞こえてきそうですね。そうなんです。誰を選ぶのか、その人はどんな人か、またどんな会社を選ぶのか?その会社はどんな会社なのか?

じっくり時間をかけてご自分で選ぶことです。

物を見る目は60歳ぐらいから...

そういったことには時間がかかります。物づくりは、人がすべてです。人の思いがそのものに反映します。

創り手がどのような想いで、創ったのかは、どんな物でも人に伝わります。そういうものです。

よく職人さんが言います。「道具を大切にすると、道具が自分を助けてくれる」と...

よく言われている言葉ですが、それは自分の感性であり、自分の感じる心です。

そういった言葉では言い表せない「感じる心」を大切にしたいですね。そんな思いで、本物の住宅づくりを進めるためには、ご自分のあらゆる物を見る目が大切になってくるのではないかと思います。

そういった物を見る目が、培われるのは60歳ぐらいではないのでしょうか?

誤解されては困りますが、これは私の一つの考え方であり、若い人たちが人を見る目、物を見る目がないと言っているのではありません。

あくまで住宅創りの一つの考え方ではないか?と言うことです。

本物の住宅づくり

本物の住宅、とは?その前に、本物とはの定義を説いた人がいるのですが、その人の言葉を紹介したいと想います。その人とは、船井幸雄氏の言葉です。「なるほどなー」とものすごく納得した言葉です。

1.「その存在が、世のため人のためにプラスになることがほとんどで、マイナスになることが皆無と考えてよいもの」。

2.「その存在がほとんどの人に、真・善・美と認められるもの」。

3.「単純・万能・即効的な影響を与えて、副作用がなく、なおかつお値打ちである」。

これが本物です。

では、「本物の人間」について考えてみましょう。私は以下のように六つの条件があると考えていま す。

(1)決して意図して他人に迷惑をかけない

(2)人々を元気づける

(3)明るく爽やかで、人相がよく、何でも引きつけてしまう

(4)謙虚である

(5)どんなこと、どんなものも大事にする

(6)我欲が少ない

これらを目指すことで、「本物の人間」になれるように思います。

そして、もう一つ付け加えますと、スペシャリストでありながら、ジェネラリストを目指すということです。

一つや二つのことで専門家であったとしても、マクロに見る視点とマクロに考えることができる力がな

いと本物ではないのです。まずは、一番得意なものを伸ばすと、たぶん早く本物になれると思いま

す。大いに自分の特性を活かしていただきたいと願っています。

皆さんが本物にふれ、なおかつ本物の人間を目指され、「本物の時代」を創造

してくださることを期待しています。

以上のような言葉です。そうですね、当たり前と言えば当たり前のことなのですが、何かと、できない

理由をつけたがるのが人間ですね。

もっと素直に 私も本物を目指したいですね!。と言えるように、納得しました。

間取りについての考え方

住宅の間取りについて、住宅の間取りは、設計プラン上大変重要です。今更言うまでもないのですが、一番重要なことであると思います。

さて、そこで、これから住宅を考えておられる方、及び設計者の皆様におかれまして、一つ問題となるのは、ご自分のイメージされている住宅の間取りプランに対して、構造的なことをどれだけ考えるのか?と言うことです。

「構造的なことも、ちゃんと考えて設計しているに決まっているだろう。当たり前じゃないか。!」

そんな声が聞こえてきそうです。そうですね、それは当たり前です。そこで、チョット視点を変えてみてみましょう。大工さんの視点で見た場合、どうでしょうか?

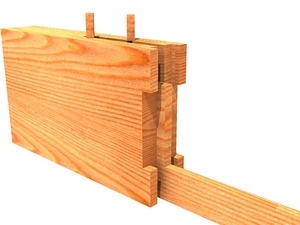

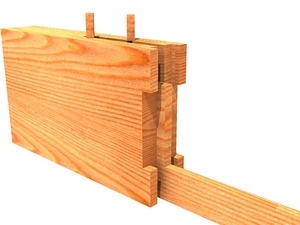

大工さんに、話を伺ったところ...最近の住宅における大工さんの視点として「構造?そんなの知らないよ、全部プレカットで材料がくるから...」(プレカットって何?と言う方は後にコメント致します )

とか「構造は、全部設計者がやっているよ。わしらは、与えられた図面と、材料で仕事をこなすだけだよ」そんなような答えですね、もちろんこれがすべてではありません。

設計者と大工さんが知恵を絞って、構造を考え、設計に反映させる。こういったことも、ちゃんと当たり前に行われています。しかし、構造的な考え方は、大きく代わってきているのが現状です。

ここで話を戻しますが、一般的に、...あくまで一般的にですが..、大工さんは構造を中心に、構造的なこと及び材料、組み方等により、そこから間取りを考えます。

一方設計者及びお施主さんは、間取りを中心に考えます。間取りを優先し設計し、なんとか設計上の間取りができるような構造を考えると言うような傾向があると思います。

これはこれで、どちらが、どうだと言うことではありません。住宅の、構造的考え方が少し変化してきているのかな?なんて思ってしまう事もしばしば遭遇することもありました。

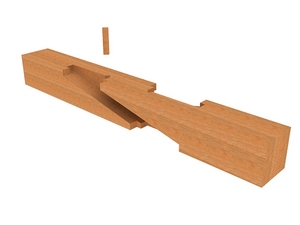

「木造軸組みにおける構造は、なるべく単純な構造な方がいい」これは、木造に限ったことではありませんね。いろいろな構造物に当てはまります。

耐震補強工事

さてもう一つの話題として、今、特に重要だ!と言うことで、東海地震に対する補強工事及び、補修工事が盛んに呼びかけられています。

重要なことはわかるのですが、構造に対する考え方は、「壁量が足りないから、壁の量を増やしなさい!」「壁をもっと強くしなさい!」「接合部をもっと補強しなさい!」「なるべく建物を軽くしなさい!」そのように注意するよう呼びかけられています。

建物をもっと、もっと丈夫にしなさい!と言う事です。

これは、これで間違いではありません。重要なことです。問題なのは、施工の方法です。それが非常に難しい、と言うことです。補強になっていない物、及び補強するとよけいに危険になってしまう物があります。

よく、悪質リフォームで問題になっている。床下の、補強金物とか、小屋裏の金物、床下換気扇等ですね、これは、これでまたコメントしますが、そういった物をしっかり見極めることが重要になります。

そういった見極めることが非常に難しいと言うことです。なぜならば、構造材がほとんど隠れてしまっていて、見えない状態であるため、見極めが困難なわけです。

「じゃー見えるように、内外壁全部取り払えばいいじゃない!」なんて言ったら、それこそ、建て替えた方がいい、というような話になってしまいます。

つまり効果的な方法で工事を進めたいが、その効果的方法を、見極めるのが、非常に困難なため余分な、費用がかかってしまう。それ故に、耐震改修工事が、あまり、進まない大きな理由であると思われます。

このようなことから、耐震補強工事及び補修工事を進める場合は、信頼できるプロのアドバイスにより、調査及び設計そして、施工するようにした方がいいと思います

本物の価値ある住宅創りについて、の考察その二

構造についての考え方、

現在では、構造は壁(耐力壁)で構造を考えるようになっています。壁で耐力を持たせる考え方です。これは、これでいいのですが、法律的には、「これしかない」というような事になって、しまっています。

「壁のない住宅はだめだ、壁しか建物の外部圧力に対抗する物がない」と言うような考え方なのですが..。しかし、特別な計算をして、「安全が確かめられるようであれば、認めますよ」

と言うような法律にもなっています。その特別な計算というのが、限界耐力計算です。

チョット難しい話になりましたね。そうですね、「専門家が計算して、大丈夫と言うことが証明されればOKです」と言うことになっています。

構造計算なのですが、ここで、チョット問題となるのが、鉄筋コンクリートと鉄骨造、及び木造の構造計算についてですが、鉄筋コンクリート及び鉄骨は、工業製品ですので、ある程度までは、正確な計算ができます。

しかし、木は、樹種、材質、欠点、含水率、加工精度等により、大きく変わってきてしまいます。つまり、正確な数字はでない。と言うことになります。

それでも、そういったある程度の木の条件を計算に含め、なるべく近い数字を導き出します。

そして、専門家が「しっかり計算したから、大丈夫だよ」と言う結果が出ていても、正確には、わかりません。

ただし、木造に限らず、こういった計算においては、余裕がみてありますので、大概は大丈夫であると判断します。

しかし、限界ぎりぎりで、つまり法律ぎりぎりで、「法律だけなんとかクリアすればいい」「法律も無視して、許可さえもらえればいい」と言う考え方で計算すると、...

姉葉、耐震偽装事件のようになってしまいます。

計算には、必ず余裕があります。しかし、クリアしているから「絶対大丈夫だ」と言う確証はありません。

そういったことを考えると、木構造は案外単純に、大工さんが、「これじゃ保たないよ、ここは、この木の使い方じゃまずいよ。ここはもうチョット単純な構造にした方がいいよ。」

なんて言う、アナログ的な方が正しいのかもしれませんね。

まーこれも一つの考え方ですが...

続きはまた後日アップします。

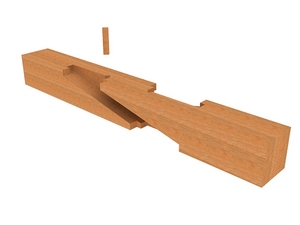

◆木造のユニットハウスなんてどうかな 新着記事

>>最新画像の一覧を見る ¦>>ブログの記事一覧を見る

ブログマイアルバム ブログ記事写真のアルバム集ですね!!

ブログマイマップ 三ヶ日町のマニアックな場所への地図情報を検索できます。

住宅への考え方です≫

カテゴリー │建築関連

住宅への考え方、

記事の一番下に追加しました。

本物の価値ある住宅創りについて、

の考察その二

構造についての考え方

20年前は...

今まで建築に携わってきて考えていたことがあります。これまで約20年間自分の中での住宅のあり方が大きく変化しているということです。

つまり20年前にこれが最高だ。と考えていたものが、その5年後にはすでに古い物として、新しい物へと上書きされてしまっています。建物への想い、という物が常に上書きされ、変化しています。

建築業界でのこと

私は、家づくりの仕事に関わって、約20年になります。その間たくさんの家づくりに関わりました。住宅会社での現場監督、実家の工務店での大工の修行、職人としても、設計士としても、そういった違う立場で、建築を体験しました。

そんな中で自分の建築に対する考え方は、大きく変化しています。会社でサラリーマンの頃、現場監督として建築に関わっている頃、私もまだ若かったです。まだ20歳代でした。

そのころの考え方は、住宅をとにかく早く安く、正確に丁寧に仕上げることを考えていました。それは、それで間違いではなかったと思います。今でも間違いではないと思います。

「早く、安く、正確に」は物づくりの基本であると思います。そして、その目的のために、住宅を規格化すればより管理がしやすく、同じ品質の物がたくさん提供できるのではないか?そのように考え、会社といろいろ協議しました。

確かに多くの棟数をこなすことができます。品質もある一定の範囲に収まる程度にまでは、できます。

果たして、それが本当に本物の住宅づくりなのだろうか?と疑問に考えるようになりました。

こんなご家族がいたとしたら...

一つの例ですが。こういったお客様がいたとしましょう。

Aさん35歳、奥さん33歳と、子供さん2人の4人家族です。Aさんの仕事は、商社勤務の大変忙しい職場です。そんな激務の中現在のアパートから住宅を購入する決心をしました。

当然いろいろな住宅メーカーから、ビルダー、工務店、建設会社、等いろいろ検討しました。その結果、B住宅メーカーと契約することに決めました。

その理由は、保証内容も充実しているし、会社が大きいし、検査体制もしっかりしているし、すべてお任せできて、安心して任せることができそうだから。

しかも、忙しい自分にとって、打ち合わせ回数が少なく、ショウルームで一気に決められるのがいい。

と言うものです。

そして工事着工、完成引き渡し、Aさんは大変満足し、その住宅が気に入ってます。

そして、10年後、独立開業するために、勤めていた会社を辞めました。

新しい事業は、今までの商社での経験を生かし、個人輸入代理店です。事務所は自宅を増築、改修しました。事業は順調にいき、

そして10年後...Aさん55歳です。子供さんも独立し今では夫婦2人暮らしです。

木造2階建てで建てた家の2階部分の、子供部屋だった部分が、まるっきり空いています。でも、住むことにはあまり不便はありません。

2人暮らしにはチョット大きすぎる家かもしれませんが...。

そして、そんなときにAさんのご両親が、田舎暮らしは、不便で、自動車にも乗れなくなったから、生活に便利なAさんの家に住まわせて欲しい、と...部屋が空いているのだったら。なんとかして欲しいと...。

そしてAさんは、渋々、奥さんの了承をとり、ご両親と同居することに...。同居するために、足の悪い、お父さんのために、1Fのリビングと玄関を改築しました。

Aさん夫婦は2Fです。そして、2~3年たちました。

やはり、食生活面でご両親と舌があいません。しかも、台所廻りの使い勝手も違います。

Aさんは、奥さんのご要望で、2Fにミニキッチンを増築する羽目になりました。大変な工事です。

そして10年後Aさん65歳です。ご両親もお亡くなりになり。また夫婦2人暮らしです。

現在のお住まいの状況は、1Fが、増築した事務所、改築された、ご両親の部屋、2F改修工事された子供部屋。これから老後を迎えるAさん。この家に住み続けようかどうしようか迷っています。

Aさんは、田舎暮らしにあこがれています。自家菜園をやりながら、のんびり田舎暮らしがしたい。

でも、今のこの家どうしようか?誰か借りてくれる人がいれば、貸したいんだけど...。思い切って売ってしまおうか?どうしよう?

人生いろいろなことが起きます

さて、あなたならどうしますか?

そうですね、このように人生にはいろいろなことがあります。突発的な事故、病気、天災等数え上げたらきりがありません。

こういった状況にあなたはどのように対応しますか?

家を建てるときに、そこまで考える人はあまりいません。それが現状です。

若いときに35歳ぐらいから40歳ぐらいまでに家を購入する人にとっては、今が精一杯です。

「今を生きているだけで精一杯なのに、そんな20年.30年先なんてわかるわけがないじゃないか?」

そのような答えが返ってきそうですね。そうですね。その通りです。

だから、若いときに家を建てるのではなく、自分が年を重ねてから家を建てた方が、いいと思います。

そのために、私は、60歳からの住宅建築。を一つの選択肢として提案したいと思います。

それはどういったことでしょうか?

60歳からの住宅創り

60歳から価値ある住宅創りを始め、自分の終の棲家とすします。

そして、ご自分が寿命を迎えたとき、その価値ある住宅は、次の世代に引き継がれます。

そうなんです。引き継がれる住宅を造るのです。今までのように、自分だけの住宅、自分スタイルの住宅、自分の生活に合う住宅、ではなく、...

ご自分の住宅を、もうチョット社会のために貢献できるような住宅にしてみませんか?どうでしょう?

「そんな事できるわけがない、自分の苦労して貯めた金で、自分のための住宅を建てるのは、当たり前じゃないか、何をそんな訳のわからないことを...。」

お叱りの言葉もあるでしょう、でも、そんな考え方も一つの選択肢だと思い頭の片隅にでも記憶していただけたら幸いに想います。

引き継がれる住宅、持続可能な住宅創り、取り壊されるのではなく、引き継がれます。そしてそのまま生活の場となります。

引き継ぐのは、ご自分の身内のみではありません。その住宅の価値のわかる、本当に、本物の生活スタイルがわかる人に住み続けていってもらう。

そうなることにより、中古住宅市場が活発化し、スラップ&ビルドではなく、産業廃棄物が減る、効果も期待されます。

価値ある住宅創りとは

さて、価値ある住宅創りの、価値ある住宅とはどのように創るのでしょうか?

そうですね、そこが一番肝心です。住宅創りは、一人では出来ません。住宅のプロのアドバイスが必用です。その、住宅のプロとはどのような職業の人でしょうか?それは、...

住宅のプロとは

建築家、建築士、設計士、と呼ばれている人たちです。しかし、本当にこの人たちが、住宅のプロと呼ばれているのでしょうか?答えは....?

そうなんですね。今、建築家、建築士、設計士と呼ばれている人たちは、「能力が低い、身分も低い、収入も低い。」三重苦です。

そういった人が本当にプロと呼べるのか?

耐震偽装事件での姉葉氏に代表されるように、ごまかし建築士が案外多いのも事実です。こういった問題はまた別のコラムにて、意見を書きたいと想いますが、...

さて、住宅のプロとは、建築士以外にも、数多くいます。

それは、工務店、建設会社の現場監督さんであったり、大工さんの棟梁であったり、ハウスメーカーの工事部長であったり、パワービルダーの現場担当者であったり、それぞれの人がそれぞれの立場で、すばらしい能力を発揮している場合もあります。

そういった人たちもプロフェッショナルです。

時間をかけることが大切です。

そういった住宅のプロと一緒にパートナーとして価値のある住宅づくりを楽しむことが、人生においての大きなイベントになります。

「それじゃーいったい誰を選ぶんだよ?」

そんな声が聞こえてきそうですね。そうなんです。誰を選ぶのか、その人はどんな人か、またどんな会社を選ぶのか?その会社はどんな会社なのか?

じっくり時間をかけてご自分で選ぶことです。

物を見る目は60歳ぐらいから...

そういったことには時間がかかります。物づくりは、人がすべてです。人の思いがそのものに反映します。

創り手がどのような想いで、創ったのかは、どんな物でも人に伝わります。そういうものです。

よく職人さんが言います。「道具を大切にすると、道具が自分を助けてくれる」と...

よく言われている言葉ですが、それは自分の感性であり、自分の感じる心です。

そういった言葉では言い表せない「感じる心」を大切にしたいですね。そんな思いで、本物の住宅づくりを進めるためには、ご自分のあらゆる物を見る目が大切になってくるのではないかと思います。

そういった物を見る目が、培われるのは60歳ぐらいではないのでしょうか?

誤解されては困りますが、これは私の一つの考え方であり、若い人たちが人を見る目、物を見る目がないと言っているのではありません。

あくまで住宅創りの一つの考え方ではないか?と言うことです。

本物の住宅づくり

本物の住宅、とは?その前に、本物とはの定義を説いた人がいるのですが、その人の言葉を紹介したいと想います。その人とは、船井幸雄氏の言葉です。「なるほどなー」とものすごく納得した言葉です。

1.「その存在が、世のため人のためにプラスになることがほとんどで、マイナスになることが皆無と考えてよいもの」。

2.「その存在がほとんどの人に、真・善・美と認められるもの」。

3.「単純・万能・即効的な影響を与えて、副作用がなく、なおかつお値打ちである」。

これが本物です。

では、「本物の人間」について考えてみましょう。私は以下のように六つの条件があると考えていま す。

(1)決して意図して他人に迷惑をかけない

(2)人々を元気づける

(3)明るく爽やかで、人相がよく、何でも引きつけてしまう

(4)謙虚である

(5)どんなこと、どんなものも大事にする

(6)我欲が少ない

これらを目指すことで、「本物の人間」になれるように思います。

そして、もう一つ付け加えますと、スペシャリストでありながら、ジェネラリストを目指すということです。

一つや二つのことで専門家であったとしても、マクロに見る視点とマクロに考えることができる力がな

いと本物ではないのです。まずは、一番得意なものを伸ばすと、たぶん早く本物になれると思いま

す。大いに自分の特性を活かしていただきたいと願っています。

皆さんが本物にふれ、なおかつ本物の人間を目指され、「本物の時代」を創造

してくださることを期待しています。

以上のような言葉です。そうですね、当たり前と言えば当たり前のことなのですが、何かと、できない

理由をつけたがるのが人間ですね。

もっと素直に 私も本物を目指したいですね!。と言えるように、納得しました。

間取りについての考え方

住宅の間取りについて、住宅の間取りは、設計プラン上大変重要です。今更言うまでもないのですが、一番重要なことであると思います。

さて、そこで、これから住宅を考えておられる方、及び設計者の皆様におかれまして、一つ問題となるのは、ご自分のイメージされている住宅の間取りプランに対して、構造的なことをどれだけ考えるのか?と言うことです。

「構造的なことも、ちゃんと考えて設計しているに決まっているだろう。当たり前じゃないか。!」

そんな声が聞こえてきそうです。そうですね、それは当たり前です。そこで、チョット視点を変えてみてみましょう。大工さんの視点で見た場合、どうでしょうか?

大工さんに、話を伺ったところ...最近の住宅における大工さんの視点として「構造?そんなの知らないよ、全部プレカットで材料がくるから...」(プレカットって何?と言う方は後にコメント致します )

とか「構造は、全部設計者がやっているよ。わしらは、与えられた図面と、材料で仕事をこなすだけだよ」そんなような答えですね、もちろんこれがすべてではありません。

設計者と大工さんが知恵を絞って、構造を考え、設計に反映させる。こういったことも、ちゃんと当たり前に行われています。しかし、構造的な考え方は、大きく代わってきているのが現状です。

ここで話を戻しますが、一般的に、...あくまで一般的にですが..、大工さんは構造を中心に、構造的なこと及び材料、組み方等により、そこから間取りを考えます。

一方設計者及びお施主さんは、間取りを中心に考えます。間取りを優先し設計し、なんとか設計上の間取りができるような構造を考えると言うような傾向があると思います。

これはこれで、どちらが、どうだと言うことではありません。住宅の、構造的考え方が少し変化してきているのかな?なんて思ってしまう事もしばしば遭遇することもありました。

「木造軸組みにおける構造は、なるべく単純な構造な方がいい」これは、木造に限ったことではありませんね。いろいろな構造物に当てはまります。

耐震補強工事

さてもう一つの話題として、今、特に重要だ!と言うことで、東海地震に対する補強工事及び、補修工事が盛んに呼びかけられています。

重要なことはわかるのですが、構造に対する考え方は、「壁量が足りないから、壁の量を増やしなさい!」「壁をもっと強くしなさい!」「接合部をもっと補強しなさい!」「なるべく建物を軽くしなさい!」そのように注意するよう呼びかけられています。

建物をもっと、もっと丈夫にしなさい!と言う事です。

これは、これで間違いではありません。重要なことです。問題なのは、施工の方法です。それが非常に難しい、と言うことです。補強になっていない物、及び補強するとよけいに危険になってしまう物があります。

よく、悪質リフォームで問題になっている。床下の、補強金物とか、小屋裏の金物、床下換気扇等ですね、これは、これでまたコメントしますが、そういった物をしっかり見極めることが重要になります。

そういった見極めることが非常に難しいと言うことです。なぜならば、構造材がほとんど隠れてしまっていて、見えない状態であるため、見極めが困難なわけです。

「じゃー見えるように、内外壁全部取り払えばいいじゃない!」なんて言ったら、それこそ、建て替えた方がいい、というような話になってしまいます。

つまり効果的な方法で工事を進めたいが、その効果的方法を、見極めるのが、非常に困難なため余分な、費用がかかってしまう。それ故に、耐震改修工事が、あまり、進まない大きな理由であると思われます。

このようなことから、耐震補強工事及び補修工事を進める場合は、信頼できるプロのアドバイスにより、調査及び設計そして、施工するようにした方がいいと思います

本物の価値ある住宅創りについて、の考察その二

構造についての考え方、

現在では、構造は壁(耐力壁)で構造を考えるようになっています。壁で耐力を持たせる考え方です。これは、これでいいのですが、法律的には、「これしかない」というような事になって、しまっています。

「壁のない住宅はだめだ、壁しか建物の外部圧力に対抗する物がない」と言うような考え方なのですが..。しかし、特別な計算をして、「安全が確かめられるようであれば、認めますよ」

と言うような法律にもなっています。その特別な計算というのが、限界耐力計算です。

チョット難しい話になりましたね。そうですね、「専門家が計算して、大丈夫と言うことが証明されればOKです」と言うことになっています。

構造計算なのですが、ここで、チョット問題となるのが、鉄筋コンクリートと鉄骨造、及び木造の構造計算についてですが、鉄筋コンクリート及び鉄骨は、工業製品ですので、ある程度までは、正確な計算ができます。

しかし、木は、樹種、材質、欠点、含水率、加工精度等により、大きく変わってきてしまいます。つまり、正確な数字はでない。と言うことになります。

それでも、そういったある程度の木の条件を計算に含め、なるべく近い数字を導き出します。

そして、専門家が「しっかり計算したから、大丈夫だよ」と言う結果が出ていても、正確には、わかりません。

ただし、木造に限らず、こういった計算においては、余裕がみてありますので、大概は大丈夫であると判断します。

しかし、限界ぎりぎりで、つまり法律ぎりぎりで、「法律だけなんとかクリアすればいい」「法律も無視して、許可さえもらえればいい」と言う考え方で計算すると、...

姉葉、耐震偽装事件のようになってしまいます。

計算には、必ず余裕があります。しかし、クリアしているから「絶対大丈夫だ」と言う確証はありません。

そういったことを考えると、木構造は案外単純に、大工さんが、「これじゃ保たないよ、ここは、この木の使い方じゃまずいよ。ここはもうチョット単純な構造にした方がいいよ。」

なんて言う、アナログ的な方が正しいのかもしれませんね。

まーこれも一つの考え方ですが...

続きはまた後日アップします。

◆木造のユニットハウスなんてどうかな 新着記事

>>最新画像の一覧を見る ¦>>ブログの記事一覧を見る

ブログマイアルバム ブログ記事写真のアルバム集ですね!!

ブログマイマップ 三ヶ日町のマニアックな場所への地図情報を検索できます。