2015年07月10日13:55

前回からの続き第二弾です。

◆ 三方原の戦

http://rebox.hamazo.tv/e6107103.html

前回は、三方原の戦いにおいての疑問点、と言うことで

抽出しましたが、その疑問点の答えを探るヒントとして

本に書いてあった内容を少し考察してみました。

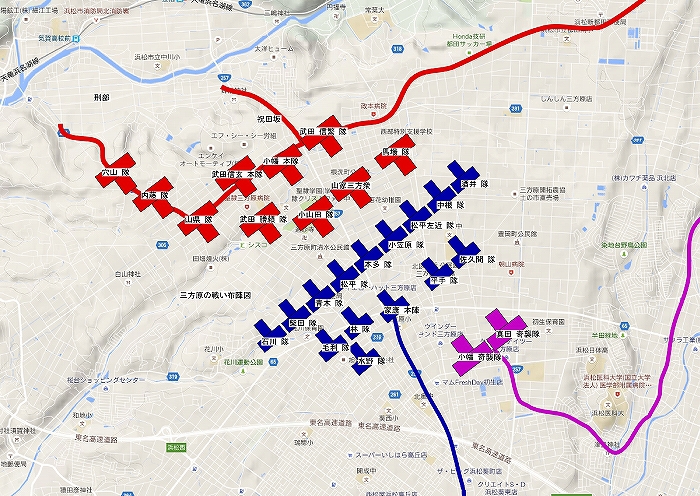

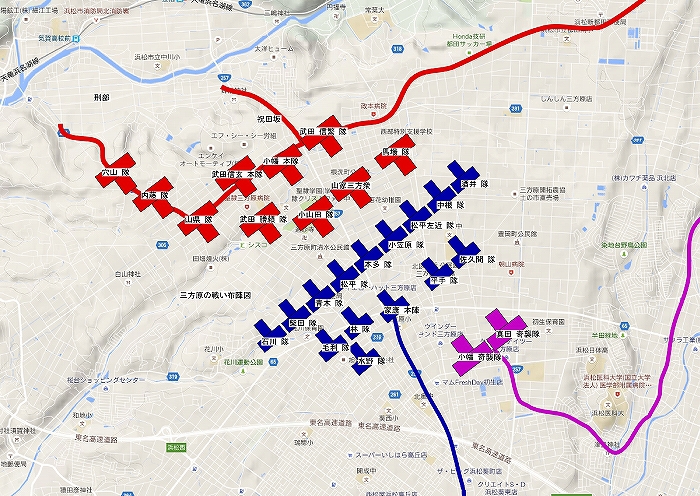

この本には、武田軍の作戦として、真田隊と小幡隊が

奇襲部隊として別働隊を編成し

徳川軍の背後に回り込み奇襲攻撃を仕掛けた・・・

と、そのように解説しています。

それが、本当に事実だったのかどうなのかはわかりませんんが

おもしろい解説ですよね~

これまでの通説では・・・武田軍の本隊は、二俣城の攻撃を終えた後、天竜川を越えて

南下し、浜松城に向かい・・・欠下あたりからいきなり反転して三方原の大地へ進軍した・・・

と、ほとんどの本とか歴史資料では、そのように記述されています。

しかし・・・この本では・・・

武田軍の本隊は、南下することなく、

そのまま都田付近を通過し三方原の大地に進軍した・・・

一方、南下して欠下の坂を登り、反転して三方原に進軍したのは

武田の奇襲部隊で、武田本隊が反転して欠下を登ったのではなく

奇襲部隊が、欠下を登ったのではないか・・・?

・・・と、そのように書いてあります。

おそらく、ぐうぜん目撃した地元民が武田本隊と勘違いしたのではないか・・?

そして、長く言い伝えられたのではないのか・・・?

との考察です。

歴史資料では、ほとんどすべての資料で武田軍は、

二俣城を攻撃した後・・・本隊すべてを含み欠下の坂まで、南進し、

すぐさま反転して三方原へ赴いた事になっていますが

この本の著者は、奇襲部隊説を唱えています。

著者も書いているんですが、多くの歴史資料ではこの、小幡隊と真田隊の

奇襲部隊に関しての資料が意図的に歴史から抹殺されている・・・

しかも、これはあきらかに、何かの裏があり・・意図を感じる・・・

と言うことらしいです。

徳川の時代になり、この奇襲作戦とか、小幡隊・・真田隊に関しての

資料が、意図的に歴史から抹殺されており、あきらかに、時代の勝者が

歴史を歪曲しているのではないのか・・・?

と言うことです。

なるほど、そう考えると、武田の本隊がわざわざ南下して

浜松城を攻撃するでもなく・・・

三方原に進路を変える、なんていう間抜けな進軍行動はあきらかにおかしいですよね~~

ただ・・・多くの専門家も言っていますし・・・歴史資料でも

武田軍が進軍をいきなり反転させたのは、

徳川軍をおびき出すための作戦だった・・・との解説がほとんどなのですが

その程度の作戦で、いくら徳川家康が織田との同盟があり立場上・・・

とか、近隣諸将の関係上とか・・・若気の至りとか・・・

いろんな理由付けがありますが、そんな間抜けな進軍行動程度で

わざわざ、圧倒的に強い武田軍をわざわざ追撃するなど

絶対に考えられません。

圧倒的に不利とわかっているならば、かならず籠城策をとるのが

普通でしょうね~~

おそらく・・・もっと別な理由があったからこそ、徳川家康は

城を出てまで、武田軍のもとまで進軍したんだと思いますね~

徳川軍にしても、斥候や見張り役は当然出していることでしょうから・・・

武田軍の動きは知らないわけがないし・・・

まぁ~・・奇襲部隊の動きは察知できなかったとしても

本体の動きぐらいは、当然調査していると思います。

逆に、武田軍にしたって、徳川軍の動きを調査しているだろうし、

どういう進軍をしているのか把握していたと思いますね・・・

武田軍にしても、そんな間抜けな作戦で徳川軍をおびき出そうなんて

絶対にやらないと思いますね~~

そう考えると・・・

三方原の戦いは、元々双方とも徳川軍も武田軍も戦う意思はなかったように思われます。

資料でも明らかなように・・・

合戦の開始時間が夕方だった・・・と言うことも・・・

徳川軍が、短時間で壊滅状態だった・・と言うことでもわかるように

徳川軍は・・・本当は戦う意思がなかったのに、いきなりの奇襲作戦で、

徳川軍が驚いて早々に壊滅状態となったと思います。

普通は、双方の軍が戦うつもりであったのなら、早朝に開始するのが普通らしいです。

徳川家康の考えは、武田信玄と和議・和睦もしくは同盟を考えていたのではないかと

思われますねぇ~~

徳川軍も・・・武田の軍団と正面切ってまともに戦っても勝てないことは

徳川家康も十分わかっていたと思いますね~

それが、武田の奇襲作戦で、ぶち壊された・・・

そして敗走・・・

なぜ武田軍は そんな作戦をとったのか・・・?

次回へ続く・・・

◆ 三方原の戦

http://rebox.hamazo.tv/e6107103.html

◆木造のユニットハウスなんてどうかな 新着記事

>>最新画像の一覧を見る ¦>>ブログの記事一覧を見る

ブログマイアルバム ブログ記事写真のアルバム集ですね!!

ブログマイマップ 三ヶ日町のマニアックな場所への地図情報を検索できます。

三方原の戦い≫

カテゴリー │社会・歴史関連

前回からの続き第二弾です。

◆ 三方原の戦

http://rebox.hamazo.tv/e6107103.html

前回は、三方原の戦いにおいての疑問点、と言うことで

抽出しましたが、その疑問点の答えを探るヒントとして

本に書いてあった内容を少し考察してみました。

この本には、武田軍の作戦として、真田隊と小幡隊が

奇襲部隊として別働隊を編成し

徳川軍の背後に回り込み奇襲攻撃を仕掛けた・・・

と、そのように解説しています。

それが、本当に事実だったのかどうなのかはわかりませんんが

おもしろい解説ですよね~

これまでの通説では・・・武田軍の本隊は、二俣城の攻撃を終えた後、天竜川を越えて

南下し、浜松城に向かい・・・欠下あたりからいきなり反転して三方原の大地へ進軍した・・・

と、ほとんどの本とか歴史資料では、そのように記述されています。

しかし・・・この本では・・・

武田軍の本隊は、南下することなく、

そのまま都田付近を通過し三方原の大地に進軍した・・・

一方、南下して欠下の坂を登り、反転して三方原に進軍したのは

武田の奇襲部隊で、武田本隊が反転して欠下を登ったのではなく

奇襲部隊が、欠下を登ったのではないか・・・?

・・・と、そのように書いてあります。

おそらく、ぐうぜん目撃した地元民が武田本隊と勘違いしたのではないか・・?

そして、長く言い伝えられたのではないのか・・・?

との考察です。

歴史資料では、ほとんどすべての資料で武田軍は、

二俣城を攻撃した後・・・本隊すべてを含み欠下の坂まで、南進し、

すぐさま反転して三方原へ赴いた事になっていますが

この本の著者は、奇襲部隊説を唱えています。

著者も書いているんですが、多くの歴史資料ではこの、小幡隊と真田隊の

奇襲部隊に関しての資料が意図的に歴史から抹殺されている・・・

しかも、これはあきらかに、何かの裏があり・・意図を感じる・・・

と言うことらしいです。

徳川の時代になり、この奇襲作戦とか、小幡隊・・真田隊に関しての

資料が、意図的に歴史から抹殺されており、あきらかに、時代の勝者が

歴史を歪曲しているのではないのか・・・?

と言うことです。

なるほど、そう考えると、武田の本隊がわざわざ南下して

浜松城を攻撃するでもなく・・・

三方原に進路を変える、なんていう間抜けな進軍行動はあきらかにおかしいですよね~~

ただ・・・多くの専門家も言っていますし・・・歴史資料でも

武田軍が進軍をいきなり反転させたのは、

徳川軍をおびき出すための作戦だった・・・との解説がほとんどなのですが

その程度の作戦で、いくら徳川家康が織田との同盟があり立場上・・・

とか、近隣諸将の関係上とか・・・若気の至りとか・・・

いろんな理由付けがありますが、そんな間抜けな進軍行動程度で

わざわざ、圧倒的に強い武田軍をわざわざ追撃するなど

絶対に考えられません。

圧倒的に不利とわかっているならば、かならず籠城策をとるのが

普通でしょうね~~

おそらく・・・もっと別な理由があったからこそ、徳川家康は

城を出てまで、武田軍のもとまで進軍したんだと思いますね~

徳川軍にしても、斥候や見張り役は当然出していることでしょうから・・・

武田軍の動きは知らないわけがないし・・・

まぁ~・・奇襲部隊の動きは察知できなかったとしても

本体の動きぐらいは、当然調査していると思います。

逆に、武田軍にしたって、徳川軍の動きを調査しているだろうし、

どういう進軍をしているのか把握していたと思いますね・・・

武田軍にしても、そんな間抜けな作戦で徳川軍をおびき出そうなんて

絶対にやらないと思いますね~~

そう考えると・・・

三方原の戦いは、元々双方とも徳川軍も武田軍も戦う意思はなかったように思われます。

資料でも明らかなように・・・

合戦の開始時間が夕方だった・・・と言うことも・・・

徳川軍が、短時間で壊滅状態だった・・と言うことでもわかるように

徳川軍は・・・本当は戦う意思がなかったのに、いきなりの奇襲作戦で、

徳川軍が驚いて早々に壊滅状態となったと思います。

普通は、双方の軍が戦うつもりであったのなら、早朝に開始するのが普通らしいです。

徳川家康の考えは、武田信玄と和議・和睦もしくは同盟を考えていたのではないかと

思われますねぇ~~

徳川軍も・・・武田の軍団と正面切ってまともに戦っても勝てないことは

徳川家康も十分わかっていたと思いますね~

それが、武田の奇襲作戦で、ぶち壊された・・・

そして敗走・・・

なぜ武田軍は そんな作戦をとったのか・・・?

次回へ続く・・・

◆ 三方原の戦

http://rebox.hamazo.tv/e6107103.html

◆木造のユニットハウスなんてどうかな 新着記事

>>最新画像の一覧を見る ¦>>ブログの記事一覧を見る

ブログマイアルバム ブログ記事写真のアルバム集ですね!!

ブログマイマップ 三ヶ日町のマニアックな場所への地図情報を検索できます。

この記事へのコメント

お久しぶりです。御存じでしょうが、三方原の戦いについては浜松市広報に文芸大の磯田先生が史料を上げて説明しているのでそれにまかせ、信玄の深謀遠慮について一つ例をあげますと、謙信との戦い時、信濃善光寺を甲府に移しますが、その責任者の一人、大勧進に浜北岩水寺に住んでいた僧を招聘しますが、彼は山形県の由緒ある寺の住職の座を捨てて、高野山奥ノ院の木喰聖になります。当時高野山は念仏と苦行の聖が一山を占め、彼らは全国を勧進のため回っていたので、その情報ネットワークは絶大でした。とくに謙信との戦いのあとは東海地区へ進出するわけですから、先手を打ったと考えられます。駿河攻略の十年ほど前です。

ついでに言うと、善光寺如来は長久手の戦いのあと浜松市鴨江寺に祀られたこともあります。

ついでに言うと、善光寺如来は長久手の戦いのあと浜松市鴨江寺に祀られたこともあります。

Posted by くものすけ at 2015年07月10日 19:05

くものすけさん、覚えていますよ~・・たしか住職さんだと思ったんですが・・・(^^)

おもしろい情報をありがとうございます。 そうなんですよね~・・信玄の情報戦略は

すごかったようですね。 特に、この東海地方から三河地域に関しての情報は

かなり詳細に甲斐に伝えられていたそうです。

それもそのはず・・・山本勘助が三河(豊川)出身だったらしいです。

それに、重臣の馬場信房の末子も浜松の妙恩寺の住職だったらしいです。

ですので、信玄は東海・・三河地方には、かなり詳細な情報網があったんでしょうねぇ~

おもしろい情報をありがとうございます。 そうなんですよね~・・信玄の情報戦略は

すごかったようですね。 特に、この東海地方から三河地域に関しての情報は

かなり詳細に甲斐に伝えられていたそうです。

それもそのはず・・・山本勘助が三河(豊川)出身だったらしいです。

それに、重臣の馬場信房の末子も浜松の妙恩寺の住職だったらしいです。

ですので、信玄は東海・・三河地方には、かなり詳細な情報網があったんでしょうねぇ~

Posted by rebox at 2015年07月11日 08:35

at 2015年07月11日 08:35

at 2015年07月11日 08:35

at 2015年07月11日 08:35